どうしてこの場所はこの価格なのだろうと不思議に思ったことはありませんか? それを教えてくれるのが「路線価図」です。実際に路線価図を持ってまちを歩いてみると土地の価格は利便性、住環境、防災性の3つの要素から成り立っていることが分かります。

国税庁が作成、税金算出のための地図「路線価図」

土地の価格には実際の価格(実勢価格という言い方をすることもあります)以外にも公示地価、基準地価、路線価とさまざまな種類があり、それぞれに役割があります。そのうち、国税庁が作っている路線価図には2種類あり、ひとつは固定資産税、もうひとつは相続税、贈与税の算出に用いるための路線価です。

このうち、後者の路線価図は毎年更新されるので常に最新の状況がいつでもオンライン上で確認できて使い勝手が良く、筆者はこれをベースに街歩きを行っています。

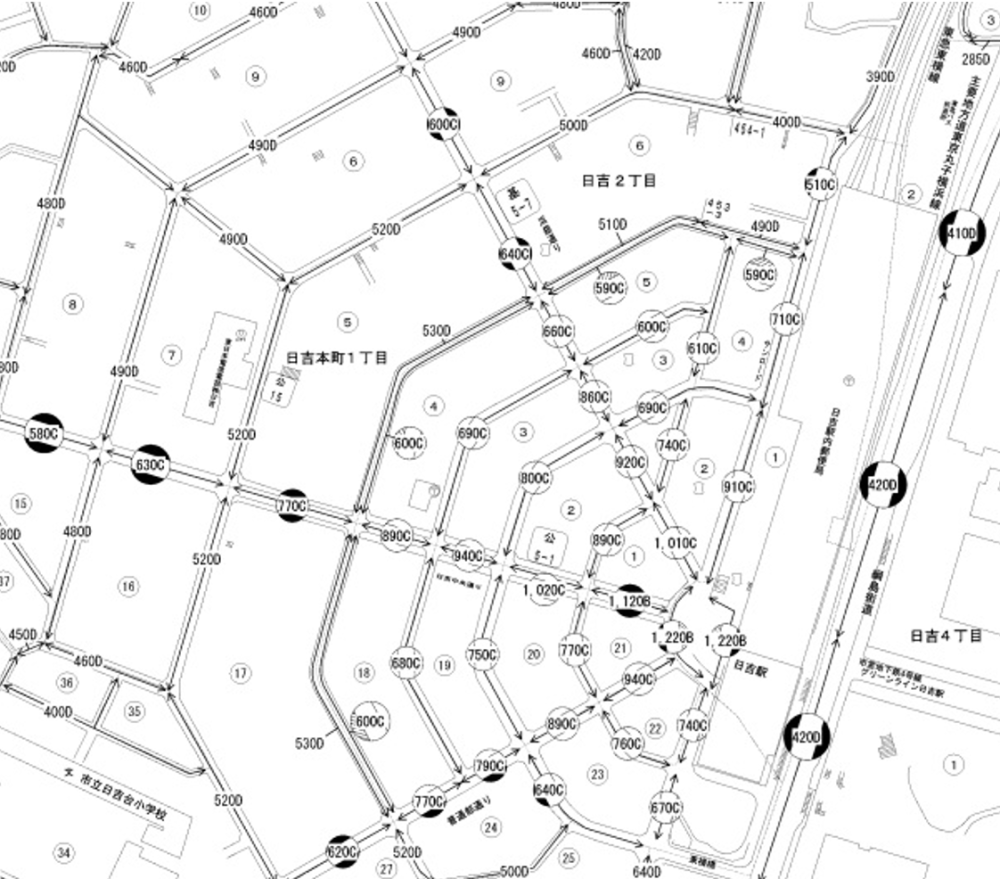

道1本ごとにその道に面した1平米あたりの価格が分かる

さて、その路線価図ですが、図は道1本ごとにそこに面した1平米あたりの土地の価格(税金算出の基礎となる価格のため、実際の販売価格などとは異なります)が千円単位で表示されています。210と書かれていたら、その道路に面した土地1平米の価格は21万円ということになります。

ちなみに1平米というのは一般の住宅のトイレのサイズとほぼ同じくらいです。ですから、この道に面したトイレひとつ分の面積は21万円と考えると分かりやすいでしょう。

この図面、税金の支払いが必要な人以外はあまり見ないものですが、実はこれを持って街を歩いてみると土地の価格がどのような要素から決まっているのかが分かってきます。

交通、生活の利便性が高いところは価格も高い

まず、ひとつ、非常に分かりやすい規則があります。首都圏などの都市圏では多くの場合において駅が地域の中心になっており、駅周辺は交通の利便性が高いとされています。また、駅の周辺には買い物利便施設その他も集まっていることが多く、それもまた駅周辺の利便性を高めることになっています。

そのため、路線価図を見ると駅に近ければ近いほど路線価が高く、駅から遠ざかるにつれて安くなっています。これについてはわざわざ路線価図を見なくても多くの人は日常的な経験から知っていることでしょう。駅から近い不動産は価格も家賃も高く、遠くなればなるほどどちらも安くなるのです。

ただ、どの駅でも同じように安くなるわけではなく、駅から少し離れてもまだまだ高い場所もあれば、駅からほんのちょっと離れただけで一気に安くなる場所もあります。そのあたりは、駅周辺の利便性の評価が駅によって異なることの反映です。

駅から遠いのに高くなっている場所がある不思議

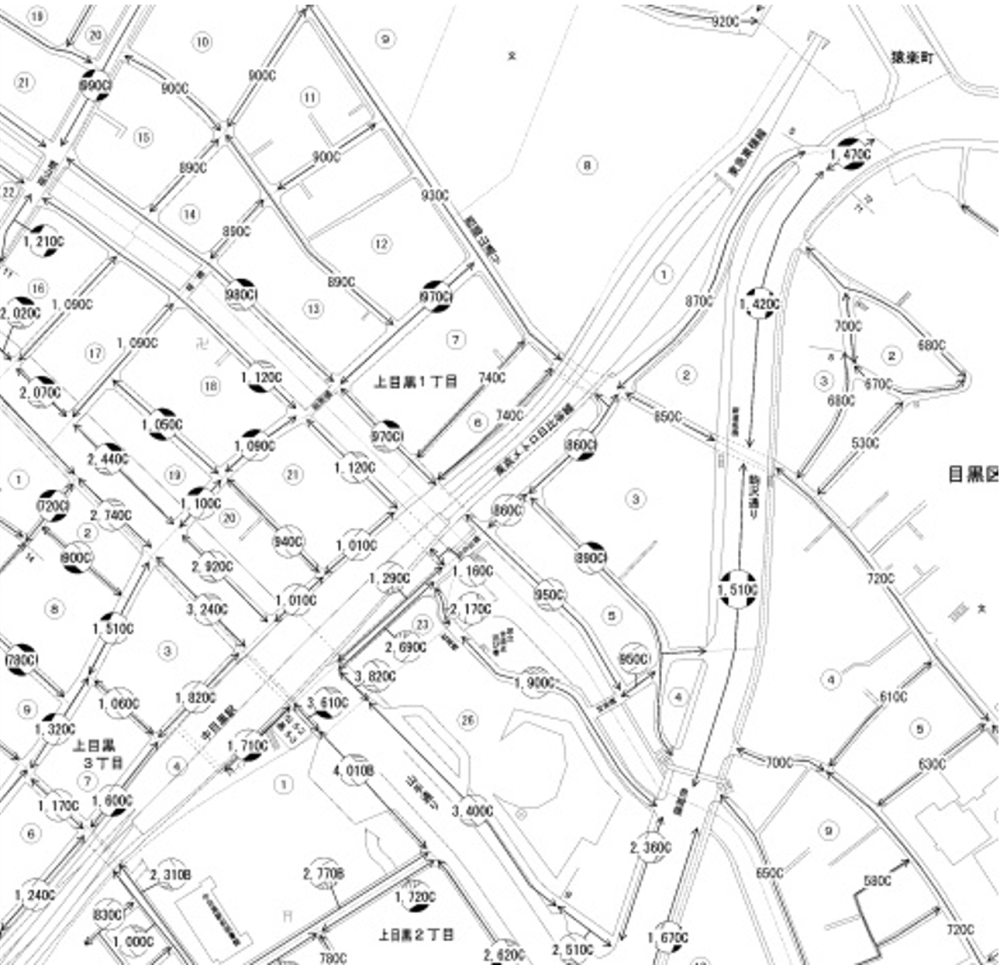

ところが、路線価図を持って歩いてみるとこの規則に当てはまらない場所があることに気づきます。駅から遠いのに高い、駅から近いのに安い場所があるのです。

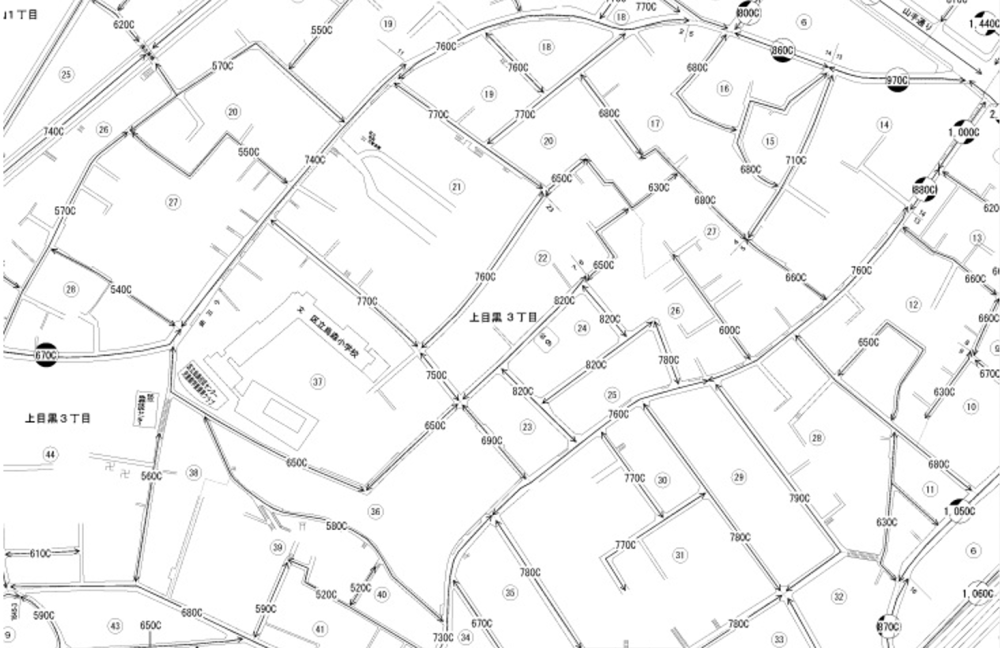

たとえば中目黒駅から目黒川を対岸に渡り、北に向かいます。駅からは遠ざかるので途中までは路線価は下がっていきます。ところがある地点から遠ざかり続けているにも関わらず、路線価は上がっていきます。

図上で見ていると分かりませんが、実際に歩いてみると路線価が上がって行く理由がよく分かります。坂を上って目黒川沿いの低地から高台に向かっているのです。

高台で眺望、日当たり、風通しなどの良い場所は高い

そしてそのエリアでもっとも路線価の高い目黒区青葉台に到着すると、価格の高さの意味がよく分かります。その場所は目黒区立西郷山公園のすぐ近くで標高も高く、すでに住宅が建っているので分かりにくくはありますが、ここに家を建てたらきっと眺望が良いだろうという場所なのです。

西郷山公園も現在のように植物が繁茂する前には目黒川、中目黒方面を見下ろす眺めの良い場所でした。

南斜面の小高い場所ですから、眺望のみならず、日当たりも良く、通風も良いはず。周囲は住宅地で交通量は少なく、音に悩まされることも少なそう。

つまり、このあたりが駅から遠くても路線価が高くなっているのは住環境が優れているからです。静かな高台で日当たり、風通しが良く、眺望にも恵まれているからです。高台は低地よりも地震や水害などの災害にも強いことが多い点も特徴です。

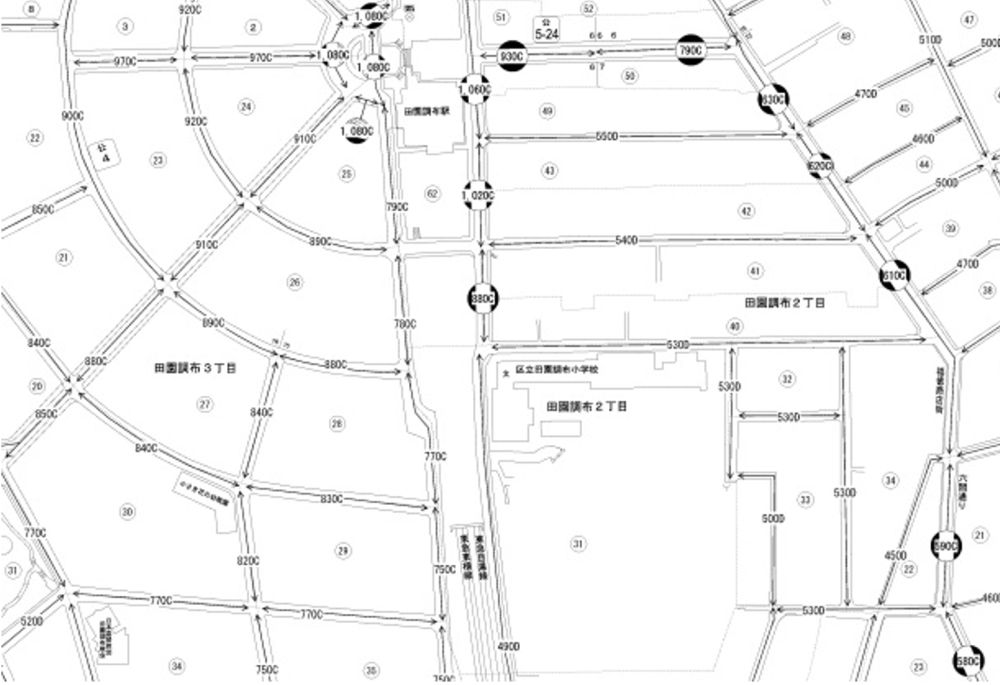

商業地よりも高い住宅地もある

また、これは目黒区青葉台に限りません。筆者はこれまでに路線価図を持って首都圏の住宅地を中心に40~50カ所を歩いていますが、お屋敷街と呼ばれる住宅地の多くは高台にあり、住環境の良い場所にあります。

一般的には公的な土地の価格は商業地、住宅地で分けて設定されます。商業地は稼ぐための場所ですから、土地の価格も高めに設定され、住宅地よりも高いのが普通です。ところが、大田区田園調布のようにブランド力のある住宅街では駅前の商店街より高いことすらあります。

駅から近いのに安い場所には共通項がある

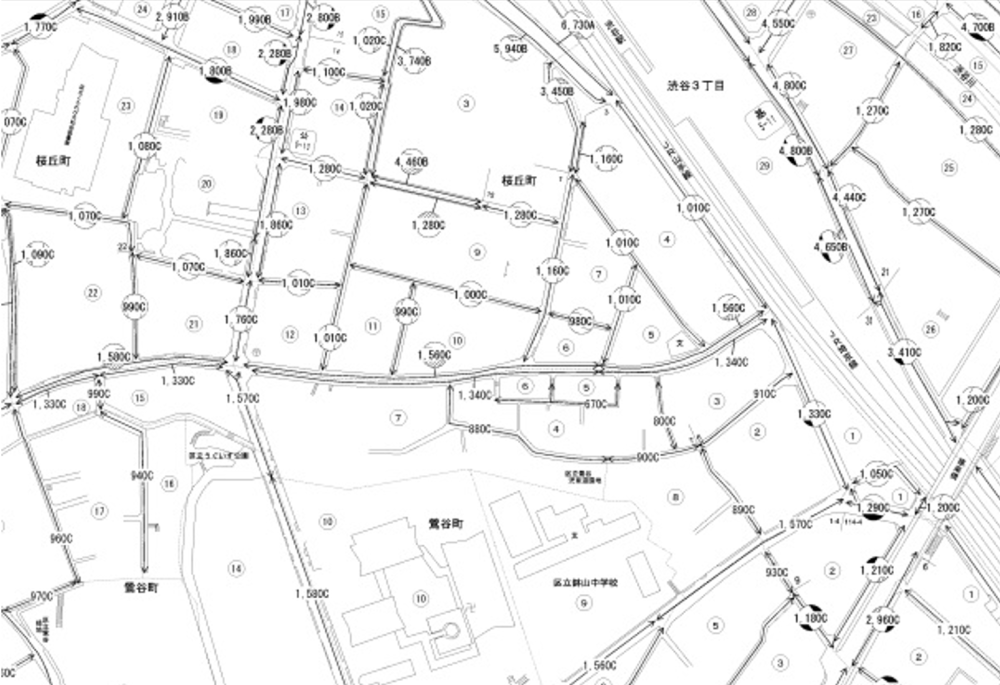

もうひとつ、駅から近いのに安い場所もあります。分かりやすい例としてよく挙げられるのが渋谷駅の南側、少し前に開発が終了、まち開きが行われたShibuya Sakura Stageの裏手に当たるエリアです。

駅の近くにある桜丘町とその南側の鶯谷町の間を通る道の少し南側に暗渠(地下に埋設された水路)があり、昔は川が流れていたことが分かります。そしてその周辺の路線価は周囲と比べてかなり安く設定されています。

川跡は周囲から比べて低地になっており、道幅も細く、どことなく湿っぽく感じることもあります。水は低いところに流れることを考えると水に弱いところであり、地震でも揺れやすいと言われます。つまり、災害に弱いところがある土地ということになります。

災害時に懸念がある場所は安くなる傾向にある

同じように路線価図を持って歩いていると駅に近いのに近隣よりも少し安くなっているところがあり、行ってみると階段がある、道幅が細くなっている、突き当りの道であるなどといった災害時に懸念がある場所であることが少なくありません。

階段がある場合には消防車が入れませんし、細い道も同様。道幅が細く、住宅が密集している場所では住宅が倒壊、炎上した時の周囲への影響が大きくなりやすくなります。突き当りの場所も避難を考えるとちょっと気になります。

道が細い、階段があるなどの場所は家を建てるのも大変

また、こうした場所では家を建てるのも大変です。階段があって車が入れない土地では既存の建物を解体、廃材を運び出す時にも、新たな資材を搬入する時にも重機が使えず、その分、手間と時間がかかります。

土地が面している道幅は建物のサイズに影響します。非常に簡単に言ってしまうと同じ面積の土地があっても面している道幅が広ければ大きな家が建ちますし、道幅が細いと小さくなってしまいます。

そう考えると近くても安い土地は防災面で何らかの問題がある可能性と同時に家を建てるのに不利な条件が重なっている場所でもあるかもしれないのです。

優先順位は人それぞれながら、危険を知っておくことは大事

もちろん、今は昔と違い、地震で揺れやすい土地であるなら頑丈な家、揺れにくい家など地震に配慮した家を建てる技術があります。水害の懸念があるなら基礎を高くする、1階は浸水しても被害が少なくて済む作りにするなどの手もあるでしょう。

そもそも、人によって家を選ぶ際の優先順位は異なります。毎日のことだから通勤の利便性を最優先したいという人もいれば、子育て環境が気になる人、住環境に目が行く人、災害に備えたい人と人それぞれ。

ですから、災害に懸念があるとしても駅に近く、利便性は高いのに価格は比較的手頃だからここを選ぶという選択もあるでしょうし、多少スーパーやコンビニエンスストアなどの生活利便施設がなくても高台の安全な場所を選ぶという人もいるでしょう。それ自体はその人の選択なので、他者がどうこういうことではありません。

でも、その際にその場所の危険をあらかじめ知っているかどうかはその後の生活に影響します。雨に弱い場所と知っていれば天気予報を見て備えることができますし、地震に弱い場所なら揺れた時に危険が少ないように家具の配置を考えることもできます。

そういう意味でその土地が周囲に比べて高いのか、安いのかを知り、その理由を考えることには意味があります。また、路線価図に加えて地形図、旧版地図(昔の地図)、ハザードマップ、都市計画図などを重ねてみるとより価格の理由が分かるようになります。

社会の変化が早くなり、災害も起きやすくなっている昨今。自分が何を優先するのかを考え、土地の価格の理由を知って住まいを選ぶのは賢明なこと。路線価図は目安となる駅などが分かりやすく表示されていない一見とっつきにくい地図ですが、一般の住宅地図などを手元に置いて比べながら見ていくと見ている場所がどこなのかがだんだん分かるようになります。自分が住みたいと思っている場所が周囲から見てどのような場所なのか、どのような特徴があるのか、ぜひ、一度調べてみてください。