妊婦健診や出産は病気ではないため健康保険を使えず、費用は原則全額自己負担となってしまいます。赤ちゃんが産まれてからの衣服やベビー用品の準備もあるのに、いくらお金がかかるのか心配ですよね。しかし、実際には国や自治体からの様々な支援金があります。安心して出産するために、妊娠から出産までに使える制度について知っておきましょう。

妊婦健診の費用の助成

妊娠がわかったら、母子の健康状態を確認するために、出産まで定期的な健診を受けます。妊婦健診は健康保険が使えないので、全額自己負担となると1回5,000円など高額な費用がかかります。

しかし、住んでいる市区町村の窓口に妊娠の届け出を出すと母子手帳と共に、妊婦健診の費用の一部を助成してもらえる「受診券」や「補助券」を受け取れます。

妊婦健診の回数は母子の健康状態によっても異なりますが、推奨されている検診の回数は出産までに14回で、全市区町村が14回以上の助成を行っています。

他に4回の超音波検査や子宮頸がん検診、歯科検診なども受診できる自治体がほとんどです。助成額は自治体によって異なります。2022(令和4)年4月時点の妊婦健診の公費負担は全国平均で妊婦1人当たり10万7,792円となっています。妊婦さんは実際の検診費用から公費負担分を差し引いた差額だけを負担します。

妊娠中に転入や転出があった場合、同じ都道府県内であれば「受診券」を続けて利用できますが、他都道府県への転出の場合、すでに利用した回数の後の回から「受診券」を転入先の市区町村に発行してもらう手続きが必要です。また、里帰り出産の場合は一度全額自己負担となるため、後日住んでいる自治体で清算する手続きが必要です。出産日から1年以内の手続きが必要になりますので、覚えておきましょう。

また、検診で異常が見つかり治療を行う場合は健康保険適用となり、自己負担3割や高額療養費の対象となります。

出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援交付金)

2022年4月以降に出産のあった家庭を対象に、1人の子供につき、妊娠届け出時に5万円、出生届を出した後に5万円、合計10万円相当が受け取れる制度です。支給方法は自治体により異なり、商品券(クーポン)の配布や費用助成、利用料の減免といった形があります。妊婦健診の交通費やベビー用品等の費用助成、産後ケア・一時預かり・家事サービス等に利用でき、2023年1月から支給が開始されています。

東京都の例では以下のような700点以上の商品とポイントを交換できます。出産後助産師の訪問を受けるなど一定の要件を満たせば、申請しなくてもIDカードが送られ、専用WEBサイトにアクセスして商品の選択や申し込みができます。

出産育児一時金

妊娠4ヶ月(85日)以上で出産(流産・死産)した場合、公的医療保険から出産育児一時金が支給されます。2023年4月以降出産の場合の支給額は、一児につき42万円から50万円にアップしました。ただし、50万円が支給されるのは妊娠22週以降で、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合となり、それ以外は48.8万円が支給されます。

出産育児一時金の支払は、分娩機関の規模によって、請求と受取を妊婦等に代わって医療機関等が行う「直接支払制度」をとっているところと、妊婦が出産する医療機関等にその受取を委任する「受取代理制度」をとっているところがあります。直接支払制度や受取代理制度を利用するか、加入している健康保険組合などへ直接請求して支給を受けるかは、妊婦の側で選択できます。

出産費用は地域や病院により差がありますが、2020年度の室料差額を除いた全施設の平均出産費用は46.7万円です。もし、出産費用が50万円に満たなかった場合は、その差額が被保険者もしくは代理人に支給されます。差額分を受け取るには申請が必要です。

出産手当金

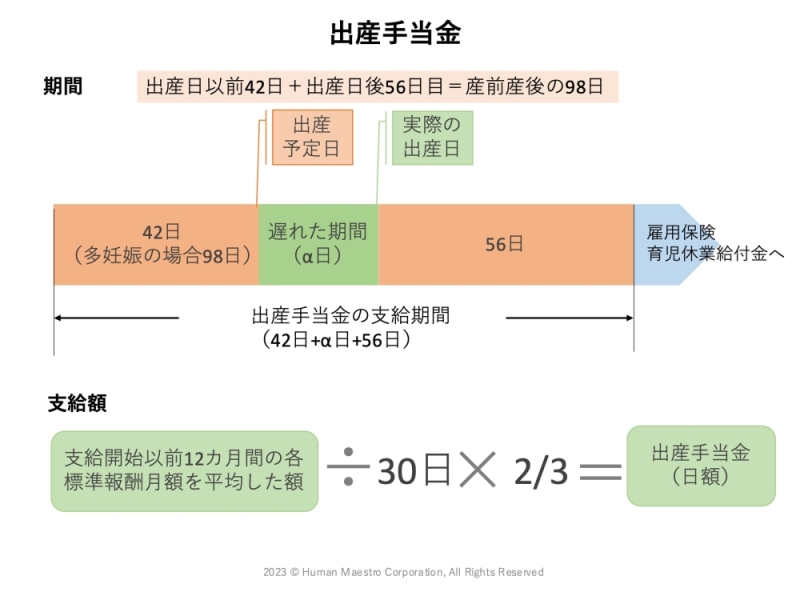

出産手当金は勤務先で健康保険に加入している女性が出産のため会社を休み、給与が受けられないときに支給されます。支給額は支払い開始以前1年間の月給日額のおよそ3分の2で、支給期間は出産日以前42日(双子以上の場合98日)、出産日後56日です。出産が遅れた場合は出産予定日以前42日から出産日後56日となるため、遅れた期間分も支給対象となります。予定日以前の出産なら98日ですが、出産が4日遅れれば102日分の手当が支給されます。休んだ期間に給与を受け取った場合でも、給与額が出産手当金同額未満になっていれば差額が支給されます。

支給期間と支給額は下図を参考にご覧ください。

育児休業給付金

産休・育休の期間が終了すると健康保険から雇用保険に制度を引き継ぎ、子供が1歳になるまで(保育園に入れないなどの事情があれば1歳半まで)育児休業を取得すると、育児休業給付金が受け取れます。給付金の支給額は、当初180日間は休業開始前賃金の67%、180日を超えた期間は50%です。

「パパ・ママ育休プラス」制度を利用して父母で休業する場合は、子どもが1歳2ヶ月になるまで休業期間が延長されます。ただし、父母それぞれの育休期間の合計は最長1年間です。

出生時育児休業給付金

2022年10月からはじまった「産後パパ育休制度」です。子どもの出生日(予定日前に出産の場合は出産予定日)から8週間を経過する翌日までに、28日以内の休暇を最大2回まで取得できます。給付金の支給額は育児休業給付金と同額です。

「パパ・ママ育休プラス」とも併用可能です。申請期間が出生日から8週間後の翌日から2ヶ月経過後の月末までなど限られているため、出産前に休暇の取り方や申請について会社やハローワークで確認しておきましょう。

社会保険料の免除

会社員の場合、産前産後の休暇や育児休業中は、一定の要件を満たせば健康保険や厚生年金の保険料が免除されます。免除期間中の保険料は納めたものとして将来の年金額が計算されます。産後パパ育休中も対象です。

自営業者など国民年金の加入者は、産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。産前産後期間とは出産予定日または出産日の3ヶ月前から6ヶ月間で、出産とは妊娠85日以上の出産(死産・流産を含む)です。所得制限はありません。免除期間は保険料を納付したものとして将来の年金額が計算されます。なお、2024年1月からは産前産後4ヶ月間の国民健康保険料の免除も予定されています。

以上、妊娠から出産前後の支援金についてお伝えしました。

2022年1年間の日本の出生数は1899年に統計を取り始めてからはじめて80万人を割り込みました。予想よりも11年早く少子化が進んでおり、社会保障制度や経済成長にも大きく影響することから少子化対策は急務となっています。

支援金だけで解決する問題ではありませんが、少なくともお金がかかるから子どもを産めないと思い込まないように、妊娠・出産時に利用できる支援制度を知りましょう。今後は児童手当や子ども医療費助成の拡充も予想されます。さらに高校、大学等の修学支援金や給付型奨学金など、収入の格差による教育の格差をなくす方向性も出てきています。

制度は毎年改正されていくものです。安心して出産子育てができるように、最新の情報を入手していきましょう。